Paludisme : comprendre pourquoi les globules rouges s’accumulent dans les vaisseaux lors des formes sévères

Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par les moustiques Anophèles touchant près de 250 millions de personnes dans le monde. Il se manifeste par des accès de fièvre intense, associée à des symptômes tels que des tremblements, des maux de tête ou de la toux, et peut conduire au décès du patient sans traitement adapté.

Symptômes, transmission, prévention, prise en charge… Cette FAQ répond aux questions essentielles qui se posent sur le paludisme.

Les premiers symptômes du paludisme apparaissent généralement entre 7 et 30 jours après la piqûre infectante. Ils se présentent sous la forme d’accès palustres, ou crises de paludisme, qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours selon l’espèce de parasite transmise par le moustique. Sans traitement, la maladie peut évoluer vers des formes graves, notamment avec le parasite Plasmodium falciparum, pouvant mettre la vie en danger.

Oui, il est possible de guérir du paludisme grâce à un traitement antipaludéen permettant d’éliminer le parasite de l’organisme. Pour certaines espèces, comme Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, un traitement complémentaire peut être prescrit afin d’éviter les rechutes en raison de la persistance de formes dormantes dans le foie. L’un des enjeux actuels de la recherche est de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour contrer l’émergence de parasites résistant aux molécules disponibles sur le marché.

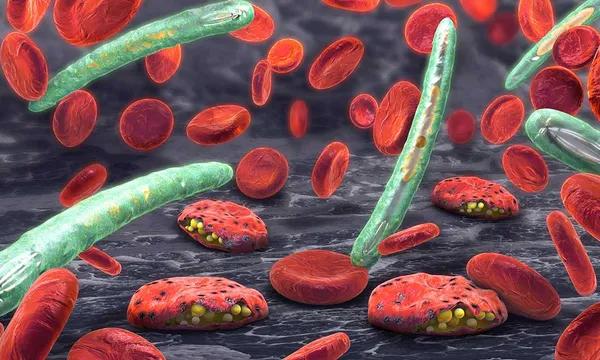

Le paludisme se transmet essentiellement par la piqûre d’un moustique du genre Anopheles infecté par un parasite du type Plasmodium. Une fois dans l’organisme, le parasite se multiplie dans le foie, avant de s’attaquer aux cellules du sang, les globules rouges, et de les détruire. Dans de rares cas, la maladie peut aussi être transmise par transfusion sanguine ou lors de la grossesse, de la mère à l’enfant.

La prise en charge du paludisme repose sur l’administration d’antipaludéens, adaptés à l’espèce de Plasmodium en cause et à la gravité de l’infection. Il s’agit le plus souvent de l’association d’artémisinine ou de chloroquine avec une autre molécule. Un médicament complémentaire à base de primaquine permet de prévenir les rechutes dans certaines formes de paludisme.

Le paludisme se manifeste par des accès palustres caractérisés par une fièvre élevée, des frissons, des tremblements, des sueurs et des douleurs musculaires. D’autres signes tels que des maux de tête, des nausées, une grande fatigue ou de la toux peuvent apparaître. Dans les formes les plus sévères de la pathologie, des convulsions, des atteintes respiratoires et des saignements sont également signalés, plongeant parfois les patients dans le coma.

La prévention du paludisme repose sur plusieurs stratégies : l’usage de moustiquaires imprégnées d’insecticide, l’application de répulsifs sur la peau et les vêtements, et le port de tenues couvrantes. Lors d’un voyage dans une zone endémique, une prophylaxie médicamenteuse peut aussi être recommandée pendant le déplacement et plusieurs semaines après. Enfin, des mesures de lutte antivectorielle, comme l’élimination des moustiques et de leurs larves, permettent de limiter la propagation de la maladie.

Le paludisme est une maladie infectieuse guérissable grâce à des traitements antipaludéens. Cependant, certaines formes de la pathologie, comme celles dues à Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, sont susceptibles d’entraîner des rechutes si le parasite persiste dans le foie. Une thérapie complémentaire peut être administrée pour prévenir ces risques.

Les formes sévères du paludisme, principalement causées par P. falciparum, peuvent entraîner des séquelles conséquentes, en particulier en l’absence d’une prise en charge rapide. Parmi ces séquelles, on retrouve des lésions cérébrales, à l’origine de troubles moteurs et sensoriels. Chez les enfants, des troubles neurologiques durables peuvent s’installer après une forme cérébrale de la maladie.

Le paludisme est causé par différentes espèces de parasites du genre Plasmodium. Le plus dangereux est Plasmodium falciparum, responsable des formes les plus graves de la pathologie. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae et Plasmodium ovale engendrent des formes moins graves, mais peuvent provoquer plus souvent des rechutes. Enfin, Plasmodium knowlesi est rare, mais à l’origine de complications sévères.

Dossier

Tout savoir sur le paludisme

Définition, chiffres clés, diagnostic, traitements… Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le paludisme, ainsi que les pistes de recherche actuelles.

Newsletter

Restez informé(e) !

Abonnez-vous pour recevoir les actualités et communications de la FRM, les projets et découvertes sur toutes les maladies…

Paludisme : comprendre pourquoi les globules rouges s’accumulent dans les vaisseaux lors des formes sévères

Paludisme : un mécanisme moléculaire clé de la multiplication et de la propagation du parasite élucidé

Paludisme : découverte de candidats médicaments prometteurs

Maladies infectieuses